"LH 직원들이 투기했는데, 왜 내 땅이 안 팔려야 합니까?" LH가 쏘아 올린 공, 농민들만 맞아 죽었다.

LH 사태 이후 2년, 농지 거래량은 32% 폭락했고 경매장엔 곡소리가 납니다. 단 35평 때문에 보증금 5,300만 원을 몰수당한 실제 사례와, 공시지가 69% 동결이 가져온 농촌의 잔혹한 현실을 고발합니다.

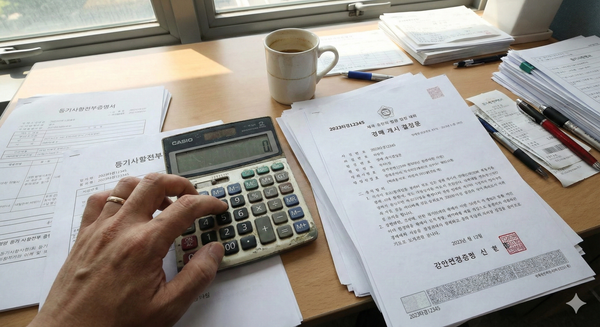

요즘 시골 현장에 가면 농민분들이 가장 많이 하시는 말씀입니다. 억울해서 미치겠다고 하십니다. 평생 농사만 짓다가 이제 힘에 부쳐서, 혹은 자식들한테 나눠주려고 땅을 내놨는데 "사겠다는 사람이 단 한 명도 없다"는 겁니다.

제가 생각하는 이유는 딱 하나.

2021년 광명·시흥 LH 투기 사태 이후, 정부가 내놓은 '농지법 강화(농취증 발급 심사 강화)' 대책 때문입니다.

빈대(투기꾼) 잡으려다 초가삼간(농민 생존권) 다 태운 꼴이 된 지금의 현실.

1. 거래가 사라졌다: 2년 만에 거래량 32% 폭락

"거래가 안 된다, 안 된다" 말만 들으셨죠? 통계는 더 처참합니다. 국토교통부 실거래가 데이터에 의하면, LH 사태 이후 농지 시장은 그야말로 '빙하기'입니다.

- 2024년 순수 토지 거래량: 약 66만 필지

- 2022년 대비 감소율: -32.2% 급감

건물이 없는 '순수 토지(전·답·임야)' 거래량이 불과 2년 만에 30% 넘게 증발했습니다. 투기꾼들이 빠져나간 자리에 진짜 농사를 짓고 싶은 귀농인들의 수요까지 싹 말라버린 겁니다. 까다로운 농취증 심사 때문에 "시골 땅 사면 골치 아파진다"는 인식이 박혀버렸기 때문입니다.

2. 경매 시장의 비명: 낙찰받고도 보증금 5,300만 원 몰수?

땅이 안 팔리니 결국 경매로 넘어가는 농지가 늘고 있습니다.

하지만 경매 법정에서도 농지는 '찬밥 신세'를 넘어 '공포의 대상'이 되었습니다.

최근 경매 시장의 분위기는 "2008년 글로벌 금융위기 때와 흡사하다"는 말까지 나옵니다. 물건은 쏟아지는데 낙찰률은 바닥을 깁니다. 더 무서운 건 '낙찰 후'입니다.

- 실제 사례: 경남 함안의 공장 용지와 함께 나온 단 35평의 농지 때문에, 낙찰자가 농취증을 발급받지 못해 입찰 보증금 5,300만 원을 전액 몰수당했습니다.

단지 땅을 샀다는 이유만으로, 지자체 공무원 면접을 봐야 하고 영농 계획을 검증받아야 합니다. 이러니 누가 무서워서 농지를 사겠습니까?

낙찰가율이 떨어지는 건 당연한 수순입니다.

3. '공시지가'의 배신: 현실은 반토막인데 세금만 그대로

정부는 2025년 공시가격 현실화율을 69%로 동결하겠다고 발표했습니다. 하지만 농촌 현장의 체감 가격은 공시지가보다 훨씬 낮게 거래되는 경우가 허다합니다.

- 시골의 현실: 땅을 살 사람이 없으니 급한 농민들은 "공시지가 이하라도 좋으니 팔아만 달라"고 아우성입니다.

- 유찰의 연속: 경매 시장에서는 감정가의 반값, 심지어 공시지가 이하로 떨어져도 유찰되는 '깡통 농지'가 속출하고 있습니다.

거래는 안 되어 돈은 안 도는데, 공시지가를 기준으로 부과되는 '보유세'와 '건강보험료' 부담은 그대로입니다.

농민들이 "이게 나라냐"고 울분을 토하는 이유입니다.

🗣️ 농지, '규제'가 아니라 '활용'이 답이다

농민들은 죄가 없습니다. 투기는 내부 정보를 빼돌린 LH 직원들이 했는데, 왜 평생 흙만 만진 농민들이 '자산 동결'이라는 벌을 받아야 합니까?

농지법, 다시 고쳐야 합니다.

- 주말 체험 영농 완화: 도시민들이 주말농장이라도 편하게 할 수 있게 숨통을 틔워줘야 합니다.

- 농취증 심사 유연화: 투기 지역이 아닌 '소멸 위기 시골'까지 서울 땅과 똑같은 잣대를 들이대선 안 됩니다.

농지는 농민의 '퇴직금'이자 '생명줄'입니다.

이 생명줄을 옥죄는 과도한 규제, 이제는 풀어야 할 때입니다.

![[가산동 지식산업센터 주인 직접 초급매] 대표님이 찾던 그 '유니콘' 매물, 실사용 58평의 압도적 개방감 (인테리어 비용 0원) 인테리어 공사 신경 쓸 필요 없이, 몸만 들어오세요.](https://images.unsplash.com/photo-1443641723753-250ff9bb3c83?crop=entropy&cs=tinysrgb&fit=max&fm=jpg&ixid=M3wxMTc3M3wwfDF8c2VhcmNofDM5fHxidWlsZGluZ3xlbnwwfHx8fDE3NzAxMDMxMzJ8MA&ixlib=rb-4.1.0&q=80&w=600)